「Cメロ」ってどこ?「大サビ」って何?一般化した世間の勘違いを考える

目次

はじめに

「代替(だいたい)」→だいがえ

「重複(ちょうふく)」→じゅうふく

「とんでもない事です」→とんでもございません

「デアゴスティーニ」→ディアゴスティーニ

といったように、世の中には誤った認識のまま使われている言葉が沢山あると思います。

それが多数派になってしまい、わざわざ訂正しなくても通じる場合もあります。

それはそれで大きな問題がないのかもしれませんが、本来の意味や解釈を知っている上で世間に合わせていくのと、そもそも誤っている事を知らないのとでは、違いがあると思います。後者の場合、相手によって会話の中で誤解を生む事もあるかもしれません。そういう意味では、やはり正しい認識を持っておく事は必要なのです。

とまぁ、少々大げさな前振りになりましたが…、

僕が日頃SNS等で目にしてはモヤっている言葉として、一般人の会話の中で使われる音楽用語の「Cメロ」「大サビ」という言葉があります。

これらは主に楽曲の一部分を指して使う言葉・用語です。

「この曲のCメロが好き」

「この曲の大サビが良い」

といった感じです。

この言葉、その本来の意味合いと解釈が、誤解されたまま使われており、それが一般化してしまっていると感じています。

そういう会話を目にすると非常にモヤるのです。

ついては、この記事では「Cメロ」と「大サビ」の本来の意味と解釈について、Mr.Childrenの曲を例として、解説していきたいと思います。

前提

「〇メロ」は記号。

「サビ」は印象の表現。

まず前提として、

「メロ」と「サビ」という単語、そもそも使い道として性質が違います。

「〇メロ」というのは、メロディの種類・パターンを指します。

異なるメロディ毎に、A・B・C・Dとアルファベットを順番に振っていきます。

アルファベットを数字に置き換えると分かりやすいかもしれません。

1つめのメロディ→Aメロ

2つめのメロディ→Bメロ

となります。

要は単なる記号でしかありません。

そして「サビ」というのは、簡単に言うと「一番盛り上がる箇所」を指します。

そもそも「サビ」の語源は、お寿司に使われるワサビの「ツーン」とする感じを音楽の盛り上がる箇所に例えた、または、俳句の最も美しい部分を「寂(さび)」と呼ぶ事から音楽にも受け継がれている、といった説があります。

どちらにしても「印象」を表す言葉です。

メロ=違いを表す記号

サビ=印象の表現

全く別物ですよね。

同列に並べて語る事自体が本来おかしいのです。

料理のコースで例えてみましょう。

コースは、

前菜→スープ→魚料理→肉料理…(一部省略)のように出てきますよね。

これは、各料理の種類を表しています。

曲の話で言えば「メロ」の事です。

そして、中でも一番食べ応えがあるのは肉料理でしょう。

ここで言う「一番食べ応えがある」というのは、印象の表現です。種類の話ではありません。

曲の話で言えば「サビ」に当たる部分です。

なので、

前菜→スープ→魚料理→一番食べ応えがある料理

とは言わないですよね。

ここまでは理解できていますか?

この前提を踏まえて、具体的に説明していきます。

楽曲で言う「Cメロ」とは?

アルファベット順に「記号」を振っているのに、

途中で「印象」の表現が入ってきて、順番を乱すのは不自然。

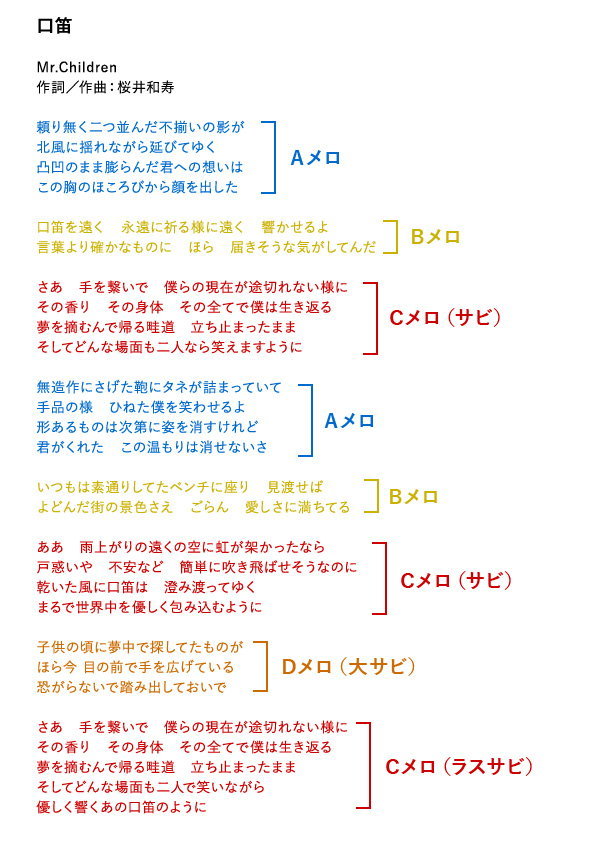

ミスチル「口笛」で解説します。

「口笛」の中で「Cメロ」に当たる部分はどこだと思いますか?

おそらく多くの人が、

子供の頃に夢中で探してたものが~♪

の部分!と答えると思います。

しかし、それは間違いです。

解説していきます。

まずAメロです。

頼りなく二つ並んだ~♪

1つめのメロディのパターンなので、メロディA、つまりAメロになります。

次にBメロです。

口笛を遠く~♪

Aメロとは違う2つ目のメロディです。

メロディB、つまりBメロですね。

さて次です。

さあ 手を繋いで僕らの現在が途切れない様に~♪

AともBとも違う、新しいメロディが出てきました。

という事は、順番的に、ここがCメロになります。

この時点で答えは出ましたが、口笛では、ここがCメロに当たります。

「いや、ここはCメロじゃない、サビだ」

という意見が聞こえてきそうですが、それに反応するのであれば、

「そうです、サビです」

になります。

上述したように「サビ」とは、曲の中で一番盛り上がる箇所を指します。

ですので、

さあ 手を繋いで僕らの現在が途切れない様に~♪

のメロディは、サビです。

と、同時にCメロなのです。

改めて言いますが、「メロ」と「サビ」は同類の言葉ではありません。

「メロ」は、メロディのパターン毎に、A~Zまでアルファベットを振って記号化しているものです。

そして「サビ」は「一番盛り上がる箇所」という印象の表現です。

さあ 手を繋いで僕らの現在が途切れない様に~♪

は、3つ目のメロディパターンなので「Cメロ」であり、一番盛り上がる箇所なので「サビ」に当たるのです。

音楽的な会話の中で

「Aメロ、Bメロ、サビの順で歌ってください」

みたいな会話があるとしても、それは便宜上そう言っているだけで、別に「Cメロが存在していない」わけではなく、ここで言う「サビ」は「Cメロ」の事なのです。

だって当然ですよね。

A、B、Cと順に「記号」を振っているのに、途中で「印象」が入ってきて、順番を乱すなんておかしいです。そもそも「サビ」は日本語なのだから、アルファベットの替わりに記号にする事が不自然です。

こちらの画像をご覧ください。

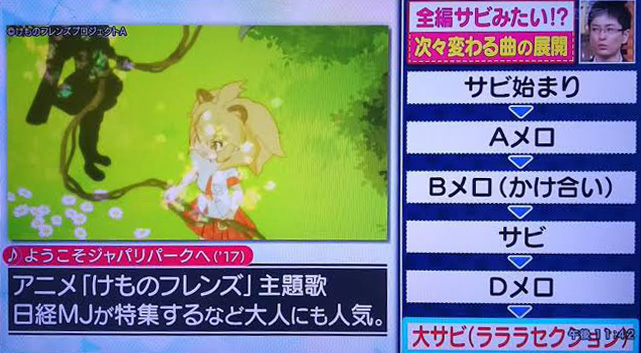

これはテレビの某音楽番組内で、アニメ「けものフレンズ」主題歌の「ようこそじゃパリパークへ」を曲構成を解説している映像です。

この画像を見ると分かるように、

Aメロ→Bメロ→サビ→Dメロ

と記載されています。

Cメロが書かれていないのに、Dメロが書かれています。

これはつまり、サビがCメロであるという事を表しています。

前述しましたが、便宜上「サビ」と書いているだけで、メロで言えば「Cメロ」なのです。

では、口笛に戻すと、

子供の頃に夢中で探してたものが~♪

の部分は、何メロやねん!

と言われそうですが、普通に考えれば「Dメロ」である事が分かるはずです。

AともBともCとも違う新しいメロディなのだから「Dメロ」です。

理解できましたか?

多くの人が「Cメロが~」と言っている箇所は、だいたい「Dメロ」なのです。

そして、同時に、ここが「大サビ」となります。

「大サビ」については、次項にて詳しく説明します。

「大サビ」ってどこ?

定義ははっきり分かりませんが、「大サビ」とは、一番盛り上がる「サビ」とは異なる印象的な部分とでも言いましょうか、だいたいの曲では、1番2番を終えて3番(最後のサビ)に突入する前などに、別の新しいメロディが入る部分を指す事が多いと思います。

物語の起承転結で言う所の「転」、クライマックスに行く前の転回のような(?)

メロで言うと、大抵「Dメロ」に当たります。

最後のサビの事を「大サビ」と呼んでる人が散見されますが、それは間違いです。

口笛であれば、

子供の頃に夢中で探してたものが~♪

のDメロに当たる部分が「大サビ」となります。

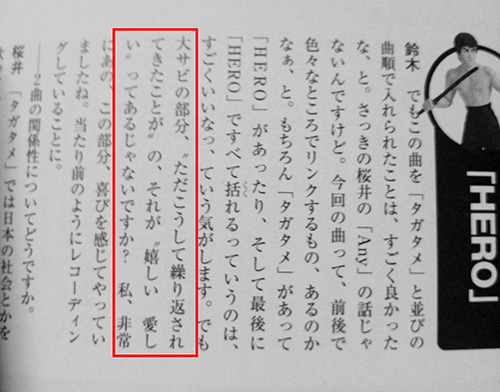

こちらの画像をご覧ください。

これは某雑誌のインタビューにて、ドラムのJENさんが「HERO」について語っているものです。

ここでJENさんが指している箇所は、最後のサビじゃないですよね?

最後のサビ前のAともBともCとも違うメロディの部分、Dメロです。

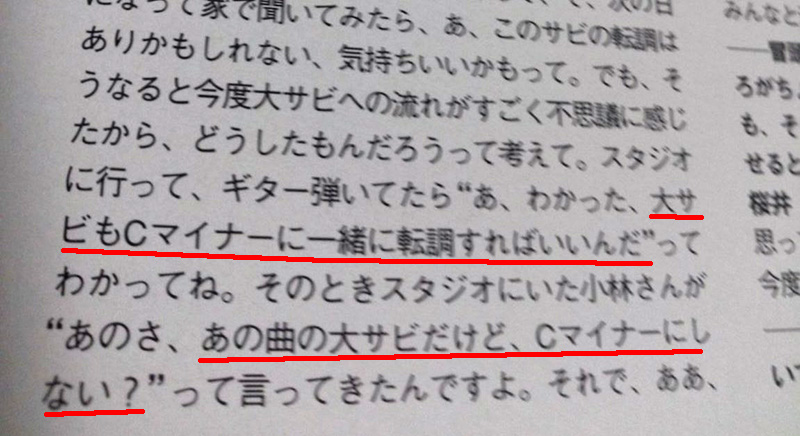

さらにこちらの画像もどうぞ。

これは桜井さんが「終わりなき旅」について語っている記事です。

「終わりなき旅」でCmコードの部分は

時代は混乱し続けその代償を探す~♪

の箇所しかありません。つまり、そこが大サビです。

これで

大サビ≠最後のサビ

ではない事はこれで理解いただけたと思います。

(所説あるにせよ、少なくともMr.Childrenの中では、こういう認識です)

ちなみに、最後のサビは「ラスサビ」と呼ぶ事が多いです。

また、同じサビのメロディでもアレンジで音数が少なくなるような部分は「落ちサビ」と言います。口笛でも最後の「さあ 手を繋いで~」は、少し静かになりますよね。そういう部分を指します。

まとめ

- 「メロ」と「サビ」は、そもそも言葉の性質が違う、本来同列で扱うべき単語ではない。

- 多くの人が言う「Cメロ」は、実は「Dメロ」である

- 「Cメロ」とは、大抵「サビ」に当たる部分

- 「大サビ」は「最後のサビ」の事ではない

- 「大サビ」とは、大抵「Dメロ」に当たる部分

僕はプロのミュージシャンでも音楽関係者でもありませんので、これらが全て正しいかは分かりません。こういった話は所説あり、明確な定義もなかったりします。

ただ、物事の道理や理屈、いくつかの証拠画像と照らし合わせて、矛盾が生じていない事は確かです。

言葉とは、本来の意味や解釈を論理的に認識して、正しく使いたいものですね。